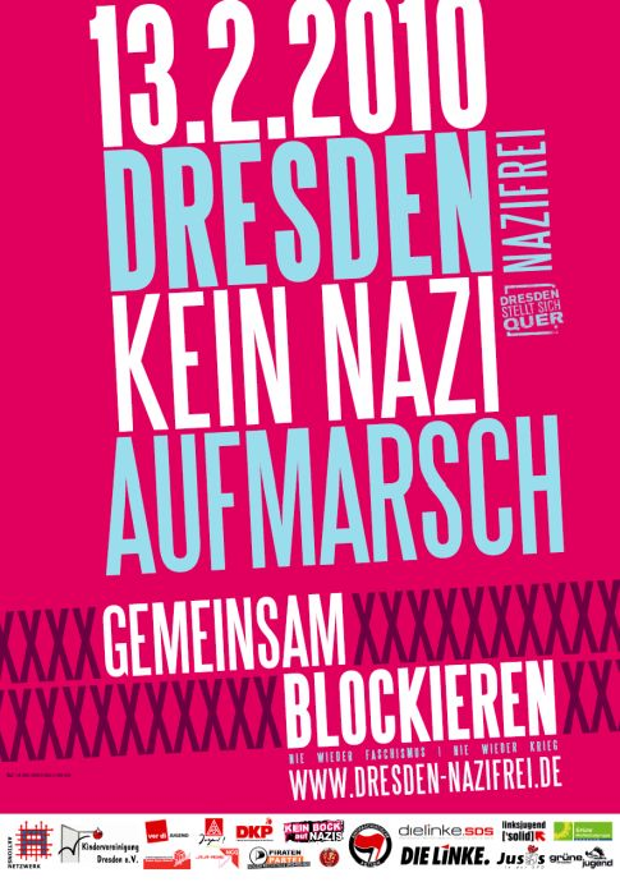

Öffentlich kommunizierte Meinungsverschiedenheiten im Gefolge des 13. Februar 2010 in Dresden, speziell in Bezug auf die öffentliche Bewertung des Anteils der einzelnen Gruppierungen an der Zurückdrängung von Nazi-Aktivitäten, waren für DIE LINKE ein Anlaß, ihre Schlichtungskommission tätig werden zu lassen. Hier der Bericht:

Was soll und was kann eine Schlichtung erreichen?

von Dieter Gaitzsch

Mit dieser Frage beschäftige ich mich seit ich Mitglied der Schlichtungskommission bin, und das ist schon über 2 Jahre her.

Mit meinen Überlegungen bin ich heute zu der Auffassung gekommen, daß eine erfolgreiche Schlichtung mit den Beteiligten an einem Konflikt einen Weg erarbeitet, wie dieser für alle produktiv gemacht werden kann.

Bei den Schlichtungsgesprächen wurde auch immer wieder klar, daß die andere Seite die Schuldige an dem Konflikt ist. Das zu Beurteilen ist nicht Aufgabe einer Schlichtung. Für uns steht das Verhalten der Beteiligten im Mittelpunkt.

Bei den Schlichtungsgesprächen wurde auch immer wieder klar, daß die andere Seite die Schuldige an dem Konflikt ist. Das zu Beurteilen ist nicht Aufgabe einer Schlichtung. Für uns steht das Verhalten der Beteiligten im Mittelpunkt. Es ist die erste und grundlegende Erkenntnis bei einer gegenseitigen Schuldzuweisung, es fehlt an Selbstkritik auf beiden Seiten.

Des weiteren wird versucht, der anderen Seite Fehler und Versäumnisse möglichst mit Öffentlichkeit nachzuweisen oder Fehler der anderen Seite in die Öffentlichkeit zu bringen. Ein Dialog wird als nicht sinnvoll angesehen. Es gibt keinen Versuch, das Verhalten der anderen Seite zu verstehen, es wird stigmatisiert anstatt fair zu beurteilen.

Ein Resultat eines solchen Verhaltens ist das Verlassen der sachlichen Ebene und die Fortsetzung der Auseinandersetzung in die persönliche Ebene. Es kommt zur, teilweise auch bewußt herbeigeführten, Verletzung der Würde des Anderen. Dazu werden sachliche Vorgänge nur noch als Anlaß zur Herabwürdigung des Anderen verwendet.

Was kann getan werden, wenn die Situation sich so weit entwickelt hat?